經常在各種場合講增長的課程,總有學生會問我說,李老師,我是某某行業的,請問我們行業怎么樣才能產生爆發性的增長?

把我當上帝了,臣妾真的不知道。

我做不到所有行業都熟悉,一個陌生行業的陌生企業如果因我一言而增長,也太不可思議了點兒。真正的增長都是在了解行業的基礎上,依據一些原則,掌握一些技巧,慢慢得來的。

比如我們就知道一些原則:

什么情況下不要做增長?

混沌大學有一個思維模型,第一曲線:

一線兩點三階段:一條線是業務的生命周期,兩個點是破局點和極限點。大家注意,只有在兩點之間的這段時間,是做增長的階段。而在破局點之前,不要著急做增長。

這是不要著急做增長的第一個情況,雖然我主要研究增長,但在我仍然認為,企業不是任何時間都要把增長放在第一位的,在正式啟動增長之前,應該有三個概念搞清楚:

1、PMF有沒有達成?

2、北極星指標是否明確?

3、增長飛輪是否已經論證?

以上三點,有任何一點不太清晰,都不建議倉促推進增長。下面我們一個一個來分析:

PMF有沒有達成?

P是product,M是marketing,F是fit。指的是產品與市場匹配,產品是否自證明了被市場需要。就是剛才我們所說的是否過了破局點。

如果沒有過PMF,倉促增長,后果很可怕。相信大家對2014-2015年的O2O大戰還記憶猶新,上門洗車、上門按摩,一堆類似的項目因為拿到了投資,盲目推廣,用補貼的方式實現了數據的增長。但是這樣的增長是畸形的、不可持續的,因為產品本身沒有證明被市場需要,用戶可能僅僅是因為想“占便宜”而使用了你的產品,那些漂亮的增長數據都是幻覺。

那么,產品是否被市場需要有沒有什么標準來判斷呢?

有的。

我們有一個判斷模型叫:快來錢。

快:用戶的自增長是否比較快。

來:在天使用戶之外,用戶是否主動來。

錢:用戶是否有對產品付費的意愿和可能性。

如果上面三個點滿足,基本可以判斷是完成PMF,跳過了破局點了。

在這個環節,不去驅動增長,我們應該做什么呢?

洞悉需求,打磨產品。

什么是好需求?如果有一個產品,體驗很爛,用戶一邊罵你一邊使用,這就是好需求。(詳細解讀,請參見創新學院李波老師課程)

共享單車就是好需求,我們一邊罵ofo體驗差,壞車多,還是在使用它們。當然,從ofo的發展境遇我們也能得出一個判斷:好需求未必一定就能做成。好需求只是證明這個項目有了一個好的出發點。

而如果不是這么好的需求呢?就要打磨產品,使用戶產生“啊哈時刻”。當用戶可以自增長的時候,我們再去主動的推動增長。

微信和boss直聘都是增長很快的產品,他們的操盤手有類似的觀點:

我們當時堅持了一個原則,一個新的產品沒有獲得自然的增長曲線,我們就不應該去推廣它。

——@張小龍

出現用戶自增長,就是可以花錢的時候了!

——@趙鵬

這是判斷是否驅動增長時要考慮的第一個點:產品是否達成了PMF?評價標準是“快來錢”。

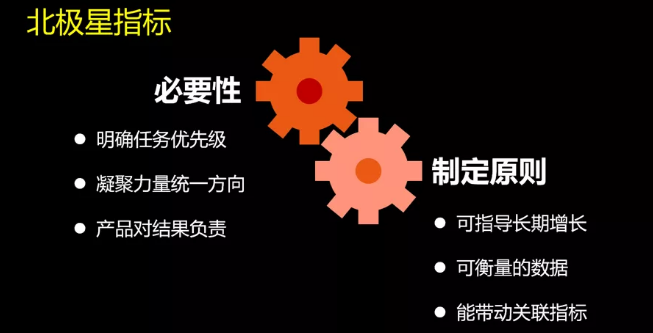

北極星指標是否明確?

北極星指標是我們增長圈一個基礎的概念,指的是當前用來衡量增長最重要的那個指標。

它應該是唯一重要的。

如果一個公司的北極星指標還不明確,也不建議開展增長,浪費金錢也浪費感情。

你想啊,如果公司不同部門的人對于“什么指標衡量了我們的增長”這件事兒沒有統一,會有什么后果?

好一點兒的,也是大量方向不統一的各自努力。差一點兒的,就不知道效率浪費到何種程度了。

北極星指標對團隊來講是有戰略意義的,值得核心成員集體討論確認、明確。之后所有的增長動作就圍繞這個指標來進行。

在一個較長的周期,根據企業的戰略規劃,北極星指標可以更新。但每一個階段的北極星指標有一個共同特征:必然指向長期增長。

北極星指標必須是一個清晰明了的數據,在公司內部被清晰定義:月度活躍用戶數,轉介紹率,復購率,GMV,PV,UV……而不要是一個模糊的描述,比如有的公司會說,我們的目標是不斷提升用戶價值,什么叫用戶價值?怎么算提高了,怎么又算降低了?這就不是一個合格的北極星指標。

下面這張圖,是一些行業可以用來做備選的北極星指標。

同一個行業不同區域,同一個公司不同階段,北極星指標的選擇都可能不一樣,需要團隊根據自己的稟賦、外部處境和戰略規劃來仔細推敲。

是否想清楚了增長飛輪?

增長,是有“戰略節奏感”的。

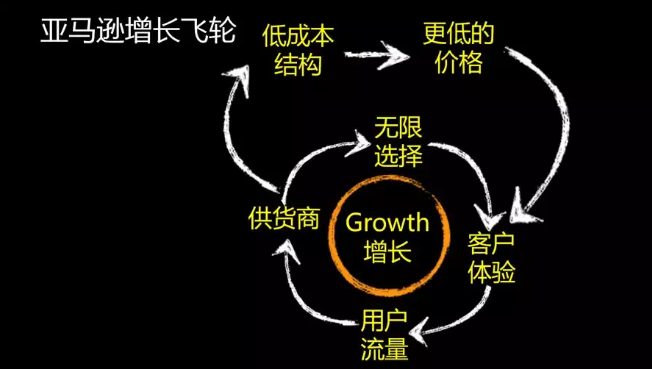

在頂層設計上,就應該想好,我現在驅動的增長,可以帶來什么,然后又帶來什么。要有一個“……越多,……越多”的正向閉環,就是我們常講的“增長飛輪”。

今日頭條的增長飛輪是:用戶越多,就有越多的廣告收入,更多的廣告收入,就可以補貼和鼓勵更多的作者貢獻內容,更多的內容,就能吸引更多的用戶。這樣形成了一個正向的閉環。

亞馬遜2C業務的增長飛輪是這樣的,是貝索斯在做亞馬遜之前就想清楚的。

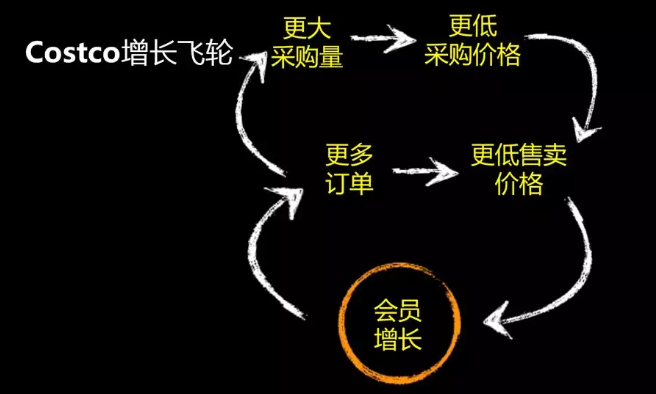

而最近火炸了的Costco,他們的增長飛輪是這樣的:

Costco在增長戰略上,是特別明顯的“成本領先戰略”。會員越多,采購規模越大,采購成本越低,售價就越低,會員就越多。

形成了一個完美的增長飛輪。真漂亮!

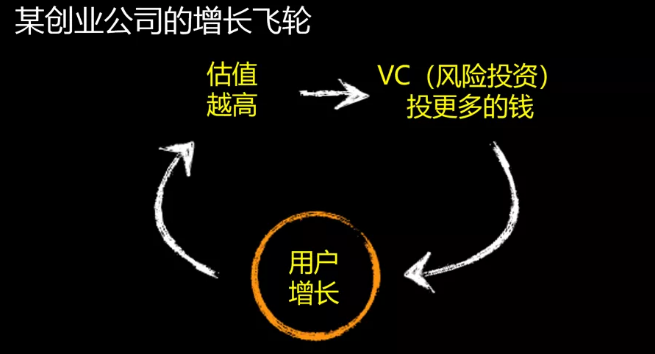

而有的創業公司的增長飛輪是這樣的:

用戶越多,估值越高,估值越高,從VC那里拿到更多的錢,更多的錢,可以去購買更多的用戶。

這樣的增長飛輪有什么bug呢?一旦從VC那里拿不到錢,整個飛輪就斷掉了。公司也就垮掉了。

所以,在正式做增長之前,建議大家把增長飛輪想清楚,這是一種戰略級的思考:

◆ 公司未來將往哪里去?

◆ 能否形成正向的增長飛輪?

◆ 增長的極限又在哪里?

“我本想安安靜靜增長,沒想到還有這么多彎彎繞兒。”這是你現在的內心感受嗎?這就對了,戰術動作之上,必先有戰略思考。

我們欣賞“干了再說”的勇氣,但更相信真正的成功一定屬于深度思考者。

上一篇:2019年股權融資創業三大建議

悅頓體育照明品牌創始人,20年來專注于各級各類體育運動場館的專業化照明!點亮精彩,照亮運動!有需要的朋友攜手合作!賬號為微信號,運動健康,你我共享!

展覽策劃 | 項目管理 | 品牌展示 深耕展覽行業20年 | 累計服務客戶2000+ | 專注品牌文化與商業價值融合(13918729898同V)