資訊 發(fā)表時(shí)間:2019/2/28 9:51:15??來(lái)源:中國(guó)藝術(shù)報(bào)??作者:menghuio??

資訊 發(fā)表時(shí)間:2019/2/28 9:51:15??來(lái)源:中國(guó)藝術(shù)報(bào)??作者:menghuio??

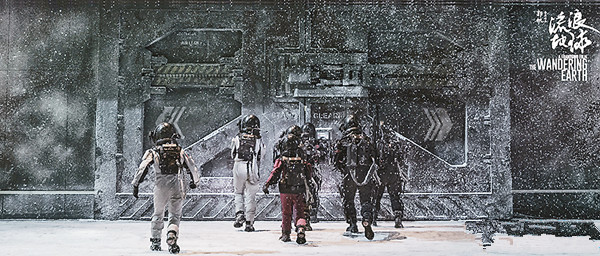

電影《流浪地球》劇照

??◎ 科幻電影“文學(xué)驅(qū)動(dòng)”的來(lái)源之一是對(duì)熱門科幻文學(xué)IP的影像化改編。這樣一來(lái),影視化的作品首先會(huì)吸引其原著粉絲的關(guān)注,這無(wú)疑比開(kāi)發(fā)一個(gè)新的IP投入市場(chǎng)而換取關(guān)注度要更為務(wù)實(shí),也更容易獲得成功。

??◎ 科幻小說(shuō)同其他文學(xué)類型一樣,在改編過(guò)程中必須實(shí)現(xiàn)表意方式的轉(zhuǎn)換,需要影視改編者將科幻小說(shuō)中天馬行空的想象拉到可以觸及的現(xiàn)實(shí)生活經(jīng)驗(yàn)層面,將它們具體化。《流浪地球》之所以在敘事轉(zhuǎn)化層面是成功的,原因也就在于此。

??科幻電影在很大程度上代表著一個(gè)國(guó)家的綜合國(guó)力,也是文化軟實(shí)力和工業(yè)硬實(shí)力的體現(xiàn),它涉及了現(xiàn)代知識(shí)體系的大眾普及、電影工業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)技術(shù)的尖端化水平等要素。新世紀(jì)以來(lái),由于中國(guó)電影的發(fā)展與電影工業(yè)及其技術(shù)革新之間關(guān)系的脫節(jié)以及電影制作技術(shù)滯后等原因,作為重要類型的中國(guó)科幻電影一直缺少一部標(biāo)志性的作品。不過(guò),這種狀況正隨著《流浪地球》的上映而改變。2019年春節(jié)檔,《流浪地球》的各項(xiàng)指標(biāo)都已經(jīng)“爆表”:上映16天后,該片總票房突破40億元大關(guān),高居票房排行榜首位,即使在極為苛刻的北美電影市場(chǎng),該片的排片率也在節(jié)節(jié)攀升,在北美和澳大利亞地區(qū)上映首周就取得了263萬(wàn)美元票房,很多地區(qū)甚至“一票難求”,創(chuàng)造了近年來(lái)華語(yǔ)電影在海外的最好開(kāi)畫(huà)成績(jī)。種種跡象表明,低開(kāi)高走的《流浪地球》已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地成為己亥年春節(jié)檔的最大黑馬和最終贏家。

??毫不夸張地說(shuō),改編自同名科幻小說(shuō)的《流浪地球》代表了目前中國(guó)電影工業(yè)產(chǎn)品的最高水準(zhǔn),標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)硬核科幻電影的最高水平。雖然在故事情節(jié)推動(dòng)和部分年輕演員的表演方面還略有瑕疵,但《流浪地球》在敘事、場(chǎng)景、創(chuàng)意、特效、制作、剪輯、想象力、完成度、思想內(nèi)涵和藝術(shù)傳達(dá)等層面都達(dá)到了“準(zhǔn)世界級(jí)”乃至更高的水平。因此,它的整體品質(zhì)已經(jīng)不輸于現(xiàn)有的好萊塢科幻電影大片。很明顯,通過(guò)“文學(xué)驅(qū)動(dòng)”而實(shí)現(xiàn)影視改編的《流浪地球》所呈現(xiàn)出來(lái)的科幻大片的“既視感”雖然不是完美無(wú)瑕的,但是也已經(jīng)基本達(dá)到挑剔的中國(guó)觀眾的期待指數(shù)了,特別是它令人耳目一新的特效水平、富有東方文化特色的敘事視角和邏輯自洽的故事情節(jié)。

更難能可貴的是,在“中國(guó)文化走出去”的戰(zhàn)略背景下,《流浪地球》為科幻電影藝術(shù)創(chuàng)作提供了中國(guó)經(jīng)驗(yàn),呈現(xiàn)了中國(guó)視角,展現(xiàn)了中國(guó)氣派,突出了中國(guó)精神,并構(gòu)建了具有中國(guó)文化特色的影像話語(yǔ)體系。《流浪地球》標(biāo)志著中國(guó)科幻電影已經(jīng)走上了一個(gè)新臺(tái)階。而和《流浪地球》同期上映的《瘋狂的外星人》(截至2月20日,累計(jì)票房達(dá)20億元)以及即將在2019年陸續(xù)上映的《拓星者》《上海堡壘》和相對(duì)低調(diào)的《明日戰(zhàn)記》等華語(yǔ)科幻電影,標(biāo)志著“中國(guó)科幻電影元年”的到來(lái),它們共同為中國(guó)電影工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展成熟,奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

??總體上講,科幻電影“文學(xué)驅(qū)動(dòng)”的來(lái)源之一是對(duì)熱門科幻文學(xué)IP的影像化改編。不管是工業(yè)化水準(zhǔn)已經(jīng)極度成熟的美國(guó)好萊塢,還是世界上其他國(guó)家的科幻電影,都會(huì)選擇對(duì)文學(xué)市場(chǎng)上已然成熟的知名作家及其IP進(jìn)行改編,因?yàn)椋@樣一來(lái),影視化的作品首先會(huì)吸引其原著粉絲的關(guān)注,這無(wú)疑比開(kāi)發(fā)一個(gè)新的IP投入市場(chǎng)而換取關(guān)注度要更為務(wù)實(shí),也更容易獲得成功。例如近年來(lái)著名的科幻小說(shuō)影視改編作品《湮滅》(2018,改編自杰夫·范德米爾的《遺落的南境1:湮滅》)、《頭號(hào)玩家》(2018,改編自恩斯特·克萊恩的《玩家一號(hào)》)、《銀翼殺手2049》(2017,改編自菲利普·迪克的《仿生人會(huì)夢(mèng)見(jiàn)電子羊嗎?》)、《降臨》(2016,改編自特德·姜的《你一生的故事》)、《明日邊緣》(2014,改編自櫻坂洋的《All You Need Is Kill》)、《饑餓游戲》系列(2012-2015,改編自蘇珊·柯林斯的同名小說(shuō))、《分歧者》(2014-2015,改編自維羅妮卡·羅斯的同名小說(shuō))、《安德的游戲》(2013,改編自斯科特·卡德的同名小說(shuō))、《云圖》(2012,改編自大衛(wèi)·米切爾的同名小說(shuō)),等等。

無(wú)獨(dú)有偶,《流浪地球》《瘋狂的外星人》以及即將上映的《拓星者》和《上海堡壘》等影片都由國(guó)內(nèi)知名的科幻小說(shuō)或漫畫(huà)IP改編。《流浪地球》和《瘋狂的外星人》改編自劉慈欣的科幻小說(shuō)《流浪地球》與《鄉(xiāng)村教師》,《拓星者》改編自大行道動(dòng)漫創(chuàng)作的同名網(wǎng)絡(luò)漫畫(huà),《上海堡壘》改編自江南的同名網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)。這三種類型橫跨傳統(tǒng)科幻文學(xué)、漫畫(huà)和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)等不同的文本類型,使得中國(guó)科幻電影的“文學(xué)驅(qū)動(dòng)”現(xiàn)象呈現(xiàn)出與美國(guó)好萊塢或其他國(guó)家的科幻電影完全迥異的局面。

??中國(guó)當(dāng)代科幻文學(xué)的影視改編應(yīng)追溯到20世紀(jì)70-80年代。1978年由著名科普作家葉永烈創(chuàng)作的帶有科幻色彩的科普暢銷書(shū)《小靈通漫游未來(lái)》曾一度被改編成電影劇本《小靈通漫游未來(lái)市》,可惜最終并沒(méi)有搬上大銀幕。真正意義上的第一部以“文學(xué)驅(qū)動(dòng)”為前提而改編的國(guó)產(chǎn)科幻電影,是1980年由上海電影制片廠攝制的《珊瑚島上的死光》,它改編自科幻作家童恩正的同名科幻小說(shuō),是20世紀(jì)下半葉國(guó)產(chǎn)科幻沉寂十幾年后的破冰之作。不過(guò),這部廣受期待的國(guó)產(chǎn)科幻電影上映后卻遭到了觀眾的“吐槽”,原因之一是它那粗糙而又缺乏科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)性的電影特效,例如影片描述敵國(guó)潛艇被“藍(lán)色激光”摧毀后的帶有明顯的模具化特色的畫(huà)面。此外,該電影對(duì)人物的改編也不成功,在增加了一個(gè)平面化特征嚴(yán)重、卻又對(duì)故事情節(jié)推動(dòng)毫無(wú)幫助的女性人物后,電影的故事情節(jié)顯得拖沓和突兀,難以讓嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠^眾獲得愉悅的觀影體驗(yàn)。作為轟動(dòng)一時(shí)的科幻文學(xué)的影視改編作品,《珊瑚島上的死光》雖然失敗了,但是它也為“文學(xué)驅(qū)動(dòng)”的科幻電影改編提供了一些啟發(fā)。

??首先是科幻文學(xué)影視化過(guò)程中對(duì)拍攝制作的技術(shù)條件與電影生產(chǎn)的電影工業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的依賴。科幻文學(xué)的吸引人之處,按照達(dá)科·蘇恩文的說(shuō)法,它提供了一種與現(xiàn)實(shí)生活相“疏離”的體驗(yàn),這種接受體驗(yàn)的獲得,有賴于科幻文學(xué)中天馬行空的想象與基于現(xiàn)實(shí)科學(xué)條件的創(chuàng)見(jiàn)之間的良性互動(dòng)。一種創(chuàng)造性的思維方式通過(guò)文學(xué)話語(yǔ)的呈現(xiàn)往往比較容易,但是通過(guò)與人類感覺(jué)器官(特別是眼睛)直接相聯(lián)系的視覺(jué)手段則比較困難。因此,對(duì)于抽象的未知、未名以及人類經(jīng)驗(yàn)“未觸及”的未來(lái)世界或異域的直觀呈現(xiàn),就必須依托于精湛而扎實(shí)的科技手段。正因?yàn)槿绱耍萌R塢導(dǎo)演詹姆斯·卡梅隆當(dāng)年拍攝科幻電影《阿凡達(dá)》時(shí),為了呈現(xiàn)極其精細(xì)的視覺(jué)特效,就不得不發(fā)明一種新的拍攝技術(shù)手段即3D攝影機(jī),至于水下攝影、綠幕、面部數(shù)據(jù)采集等新電影技術(shù)的開(kāi)發(fā),很大程度都與科幻電影呈現(xiàn)文學(xué)原著想象敘事的內(nèi)在需求有很大關(guān)系。

20世紀(jì)80年代,我國(guó)的民族電影工業(yè)還處于起步階段,電影拍攝技術(shù)手段也比較傳統(tǒng),電影拍攝理念也沒(méi)有達(dá)到較高的水準(zhǔn),種種因素的制約導(dǎo)致“文學(xué)驅(qū)動(dòng)”型的科幻電影根本無(wú)法從技術(shù)細(xì)節(jié)上呈現(xiàn)原著小說(shuō)對(duì)神奇的未來(lái)世界、先進(jìn)的軍事科技或超前的異域生活方式的視覺(jué)設(shè)想,也正因?yàn)槿绱耍渡汉鲘u上的死光》上映后,才會(huì)受到那么多嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)家的批評(píng)。顯而易見(jiàn),在當(dāng)時(shí),中國(guó)雖然已經(jīng)出現(xiàn)了較好的科幻文本,但是彼時(shí)的電影工業(yè)卻不具有將其充分影視化的能力。

??其次是科幻電影類型化的意識(shí)受制于社會(huì)文化環(huán)境的制約,導(dǎo)致了其文本和媒介轉(zhuǎn)換遭遇困境。新時(shí)期以來(lái),實(shí)用和功利主義價(jià)值觀的存在,導(dǎo)致了中國(guó)電影類型意識(shí)的淡薄,科幻題材在影視創(chuàng)作中常常被有意回避,或被淹沒(méi)于海量的其他電影類型中,社會(huì)、武俠、言情、古裝、軍事等“中國(guó)元素”突出的電影類型長(zhǎng)期“霸屏”所帶來(lái)的固化思維,使得科幻電影在受眾圈子中聲名不顯,這從根本上影響了優(yōu)秀的科幻小說(shuō)IP的影視化。一個(gè)很有趣的事實(shí)是,在中國(guó),科幻小說(shuō)、科幻電影長(zhǎng)期以來(lái)是被當(dāng)作兒童文藝的形式進(jìn)入公眾視野的。《珊瑚島上的死光》前后,國(guó)產(chǎn)科幻電影也曾有屬于自己的“高光時(shí)期”,產(chǎn)生了諸如《錯(cuò)位》(1986)、《霹靂貝貝》(1988)、《魔表》(1990)、《大氣層消失》(1990)、《毒吻》(1992)甚至電視劇《小龍人》(1992)等科幻影視作品(香港地區(qū)同期有《魔翡翠》《妖獸都市》《衛(wèi)斯理之藍(lán)血人》等作品)。但是,這些作品并未被當(dāng)作一個(gè)特殊的類型,而是從屬于兒童文藝的范疇,甚至《錯(cuò)位》《毒吻》等極具先鋒意味的作品身上的“科幻電影”標(biāo)簽還被有意地撕掉,最終湮沒(méi)不聞。新世紀(jì)以來(lái),隨著網(wǎng)絡(luò)媒體的勃興,具有明顯網(wǎng)絡(luò)化特征的科幻電影開(kāi)始再次進(jìn)入公眾視野,例如創(chuàng)下點(diǎn)擊量記錄的《逆時(shí)營(yíng)救》(2017)、產(chǎn)生了學(xué)術(shù)影響的《記憶大師》(2017)、獲得了國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)的《孤島終結(jié)》(2017)以及在大銀幕上反響很好的《機(jī)器之血》(2017)等,但由于缺乏優(yōu)質(zhì)文學(xué)劇本的助力,這些帶有“網(wǎng)大”特色的科幻電影整體質(zhì)量并不高,無(wú)法形成類似于《流浪地球》的消費(fèi)勢(shì)頭和審美效應(yīng)。

??再次是小說(shuō)文本與電影文本相互轉(zhuǎn)換過(guò)程中的符號(hào)機(jī)制的功能置換問(wèn)題。在當(dāng)代電影整體上依賴于“文學(xué)驅(qū)動(dòng)”的大背景下,科幻小說(shuō)是同類型題材電影的優(yōu)質(zhì)資源。但是,科幻小說(shuō)的影視化又是所有類型的影視改編中最困難的。其根本原因是兩種不同文本(文學(xué)和電影)之間的符號(hào)表意機(jī)制的差異。語(yǔ)言和圖像是兩種表意符號(hào),一種符號(hào)到另一種符號(hào)的轉(zhuǎn)變,需要借助中介,比如修辭手段、暗示方式等。從文學(xué)到影視的改編過(guò)程,語(yǔ)言和圖像兩種符號(hào)都要參與其中,特別是科幻文學(xué)中腦洞大開(kāi)的想象性場(chǎng)景與故事情節(jié)的視覺(jué)化,其所涉及的符號(hào)層面的難度和技術(shù)層面的問(wèn)題一樣大。這里以美國(guó)華裔作家特德·姜的小說(shuō)《你一生的故事》改編的科幻電影《降臨》為例,來(lái)說(shuō)明這種符號(hào)層面轉(zhuǎn)換的簡(jiǎn)單機(jī)理問(wèn)題。《你一生的故事》采用第一人稱內(nèi)聚焦的敘事手法,以女主角露易絲·班克斯為女兒漢娜講故事的口吻,講述了漢娜短暫的一生,同時(shí)也講述了她與女兒相伴的大半生的經(jīng)歷。漢娜的故事穿插在露易絲·班克斯對(duì)外星生命“七肢桶”具有非線性特征的“共時(shí)性語(yǔ)言”的解碼過(guò)程中,通過(guò)地球語(yǔ)言與外星語(yǔ)言的對(duì)照中,暗含了敘述者對(duì)于語(yǔ)言的符號(hào)功能及其對(duì)人類生命體驗(yàn)影響的省思。

作為視覺(jué)化呈現(xiàn)的文本,《降臨》只選擇了小說(shuō)中的解碼過(guò)程,并以一個(gè)俗套的故事(語(yǔ)言學(xué)家拯救地球)完成“奇觀敘事”過(guò)程,電影語(yǔ)言(影像)的特殊性使其無(wú)法呈現(xiàn)小說(shuō)中由語(yǔ)言符號(hào)所構(gòu)建的哲學(xué)世界觀。視覺(jué)奇觀的呈現(xiàn),只能解決視覺(jué)符號(hào)最拿手的內(nèi)容,即萊辛所說(shuō)的“最具包孕性的頃刻”,《降臨》中被視覺(jué)化的“七肢桶”書(shū)寫(xiě)語(yǔ)言系統(tǒng),恰恰是這一術(shù)語(yǔ)最好的注解。它們不是一個(gè)個(gè)單詞,而是包含了言說(shuō)者對(duì)言說(shuō)對(duì)象過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)三種甚至更多時(shí)態(tài)的一種綜合性描述,也就是對(duì)言說(shuō)或表意結(jié)果的瞬間呈現(xiàn),言說(shuō)也即意義顯現(xiàn),“符碼”與“符義”的一種“共時(shí)性存在”狀態(tài)(共在),所以可以將這種語(yǔ)言看作是即時(shí)交流,也可以是對(duì)未來(lái)的預(yù)言,還可以是對(duì)過(guò)往的回憶。從這個(gè)案例可以看出,科幻電影在通過(guò)“最具有包孕性的頃刻”來(lái)呈現(xiàn)科幻小說(shuō)中的想象場(chǎng)景時(shí),它必須借助特定的技術(shù)手段(比如說(shuō)計(jì)算機(jī)繪圖技術(shù)),通過(guò)“移用”并置、暗示、隱喻、仿擬和比照等文學(xué)修辭的方式實(shí)現(xiàn)直觀呈現(xiàn)抽象的想象場(chǎng)景的結(jié)果。

??最后,也是最重要的一點(diǎn),是科幻電影對(duì)文學(xué)原著故事敘事過(guò)程的完成度問(wèn)題。如前所述,影視改編的本質(zhì)是文學(xué)作品和影像藝術(shù)兩種文本類型間的表意符號(hào)轉(zhuǎn)化。語(yǔ)言符號(hào)以語(yǔ)象為表意基礎(chǔ),注重觀念層面的意義構(gòu)建與聯(lián)想;影像等視覺(jué)符號(hào)以圖像為表意單元,注重框架層面的形象展示與直觀。所以,科幻小說(shuō)同其他文學(xué)類型一樣,在改編過(guò)程中必須實(shí)現(xiàn)這兩種表意方式的轉(zhuǎn)換。通常情況下,在現(xiàn)實(shí)題材文學(xué)作品的影視改編中,這種意指轉(zhuǎn)換是直接的,即文學(xué)作品中的人物、場(chǎng)景、故事情節(jié)等主要因素直接通過(guò)對(duì)白或鏡頭語(yǔ)言的形式被直觀地呈現(xiàn)在電影膠片上;但是科幻小說(shuō)有它的特殊性,即前述其對(duì)“現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)的疏離認(rèn)知”無(wú)法通過(guò)視覺(jué)語(yǔ)言建構(gòu),因此,就必須通過(guò)間接的方式。這就需要影視改編者在改編過(guò)程中將科幻小說(shuō)中天馬行空的想象拉到可以觸及的現(xiàn)實(shí)生活經(jīng)驗(yàn)層面,將它們具體化。

《流浪地球》之所以在敘事轉(zhuǎn)化層面是成功的,原因也就在于此。其一,對(duì)于小說(shuō)原著中氣勢(shì)恢宏的行星發(fā)動(dòng)機(jī)、地球木星交會(huì)等視覺(jué)想象,電影以長(zhǎng)鏡頭和深度景深的技術(shù)方式予以展現(xiàn),一下子就突出了場(chǎng)景呈現(xiàn)中的滄桑、悲壯的藝術(shù)美感,正如小說(shuō)中所寫(xiě)的那樣,“事實(shí)上,我們的星球還沒(méi)有啟程就已經(jīng)面目全非了,誰(shuí)知道在以后漫長(zhǎng)的外太空流浪中,還有多少苦難在等著我們呢?”其二,對(duì)于小說(shuō)中相對(duì)簡(jiǎn)單的人物關(guān)系設(shè)定與線條化的故事情節(jié),電影也通過(guò)父子關(guān)系、家庭倫理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等非常具體的現(xiàn)實(shí)主義場(chǎng)景予以表現(xiàn),這就自然能夠引發(fā)觀眾對(duì)具有民族根性的文化觀念的共鳴,比如故土情結(jié)、集體主義或人文關(guān)懷等。第三,原著中長(zhǎng)達(dá)100代人、跨越2500年的流浪歷程的描寫(xiě)太過(guò)于抽象,電影則把這個(gè)歷險(xiǎn)故事具體到地球與木星交會(huì)的3天之內(nèi)來(lái)展開(kāi),以降低技術(shù)層面的操作性難度。因此,與原著故事相比,電影雖然縮減了其“故事時(shí)間”(2500年的苦難轉(zhuǎn)變?yōu)?天的歷險(xiǎn)),但卻沒(méi)有改變?cè)闹黝}與審美訴求,為觀眾呈現(xiàn)了一個(gè)完成度非常高而且十分感人的改編故事。正是因?yàn)槿绱耍娪吧嫌澈鬅o(wú)數(shù)“原著黨”成為擁躉,也在情感層面引發(fā)了“非粉絲群體”的共鳴。我認(rèn)為,《流浪地球》在敘事完成度上的成功探索,以及它對(duì)于科幻小說(shuō)影視改編的創(chuàng)造性價(jià)值,值得以后的科幻小說(shuō)影視化實(shí)踐的借鑒。

基于家族經(jīng)銷商生意,自身作為經(jīng)銷商業(yè)主,從事商品經(jīng)銷行業(yè)二十余年,期間在數(shù)個(gè)著名企業(yè)兼任業(yè)務(wù)經(jīng)理及培訓(xùn)師等職。

悅頓體育照明品牌創(chuàng)始人,20年來(lái)專注于各級(jí)各類體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館的專業(yè)化照明!點(diǎn)亮精彩,照亮運(yùn)動(dòng)!有需要的朋友攜手合作!賬號(hào)為微信號(hào),運(yùn)動(dòng)健康,你我共享!

展覽策劃 | 項(xiàng)目管理 | 品牌展示 深耕展覽行業(yè)20年 | 累計(jì)服務(wù)客戶2000+ | 專注品牌文化與商業(yè)價(jià)值融合(13918729898同V)